多発性硬化症で障害年金をもらえますか?

- 詳しいプロフィール

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

-

多発性硬化症です。

発病してからもう5年ほど経っており、状態は悪化と再発を繰り返しています。

障害年金は多発性硬化症でももらえますか?

多発性硬化症(MS)は、脳や脊髄、視神経のあちらこちらに病巣ができ、痛みをはじめとする様々な症状が現れるようになる病気です。

MS患者さんの数は、日本では約19,000人(視神経脊髄炎を含む)が報告されており、年々増加傾向にあります。

弊所でも障害年金を請求した実績のある傷病です。

多発性硬化症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

以下で、多発性硬化症での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

多発性硬化症での障害年金請求について

多発性硬化症は、視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりしますし、小脳が障害されるとまっすぐ歩けなくなり、ちょうどお酒に酔った様な歩き方になったり、手がふるえたりします。大脳の病変では手足の感覚障害や運動障害の他、 認知機能 にも影響を与えることがあります。

多発性硬化症によって日常生活が阻害されてしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

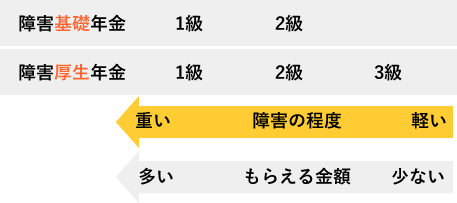

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金

1級と2級▼障害厚生年金

1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態 3級

※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

多発性硬化症で審査されること

多発性硬化症の症状は千差万別ですが、以下では四肢の感覚障害や運動障害の場合を記載します。

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

- 一上肢とは…右か左の腕

- 一下肢とは…右か左の足

- 四肢とは…両腕両足

- 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。

- 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

- 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

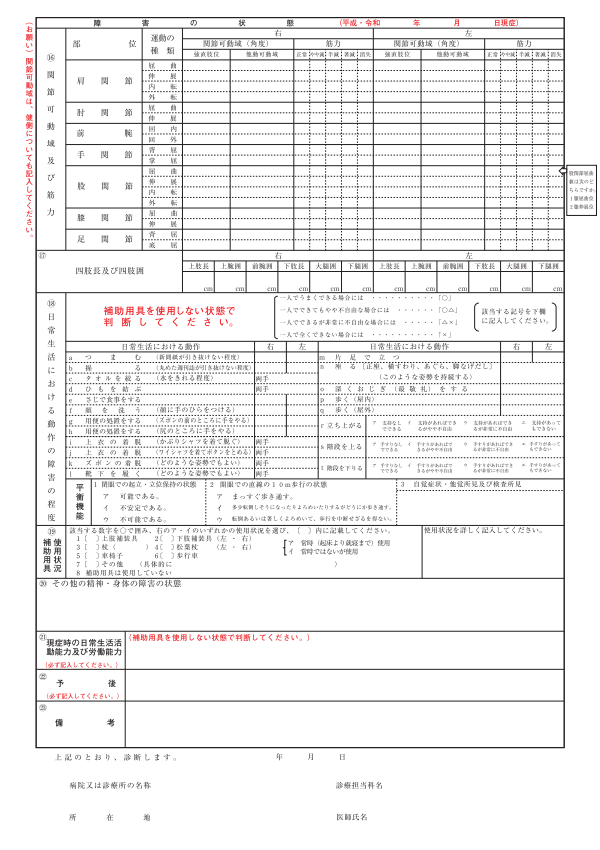

「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

ア.手指の機能

(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ)ひもを結ぶ

イ.上肢の機能

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ.下肢の機能

(ア)片足で立つ

(イ)歩く(屋内)

(ウ)歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上る

(カ)階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

肢体の機能の障害の総合的な認定について

肢体の障害については上記「日常生活における動作」だけでなく、以下も考慮され、総合的に認定されます。

- 関節可動域

- 筋力

- 巧緻性

- 速さ

- 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、以下を考慮され、総合的に認定されます。

- 筋力

- 巧緻性

- 速さ

- 耐久性

他動可動域…関節の可動域について、検査者が腕や足を持って動かそうとします。それで動く範囲が可動域となります。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

- 初診日はいつだったかを確認する

- 保険料納付要件を満たしているかを確認する

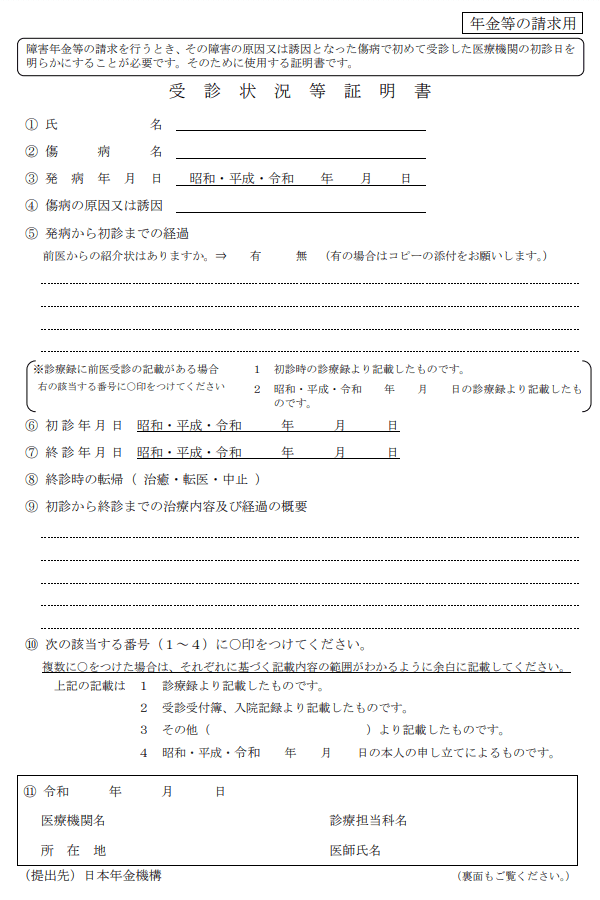

- 初診日を証明する

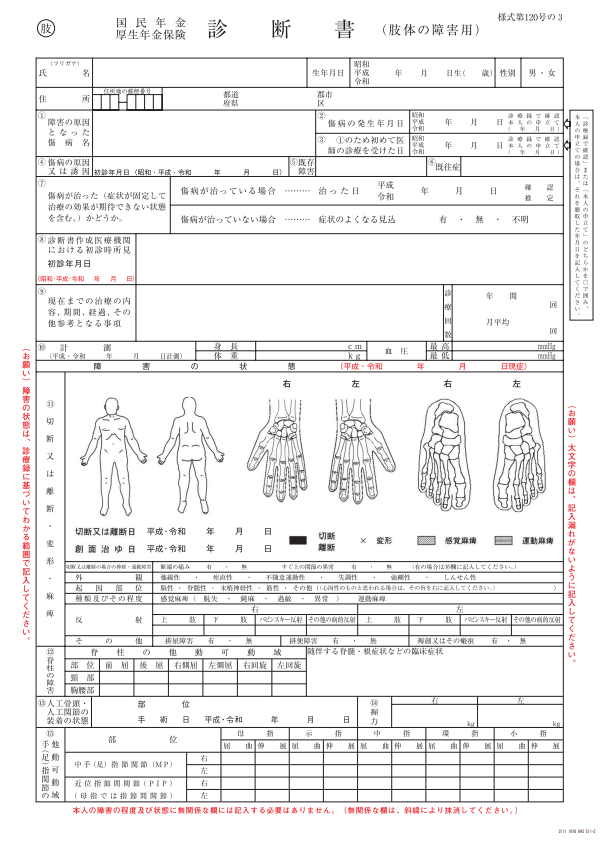

- 医師に診断書を書いていただく

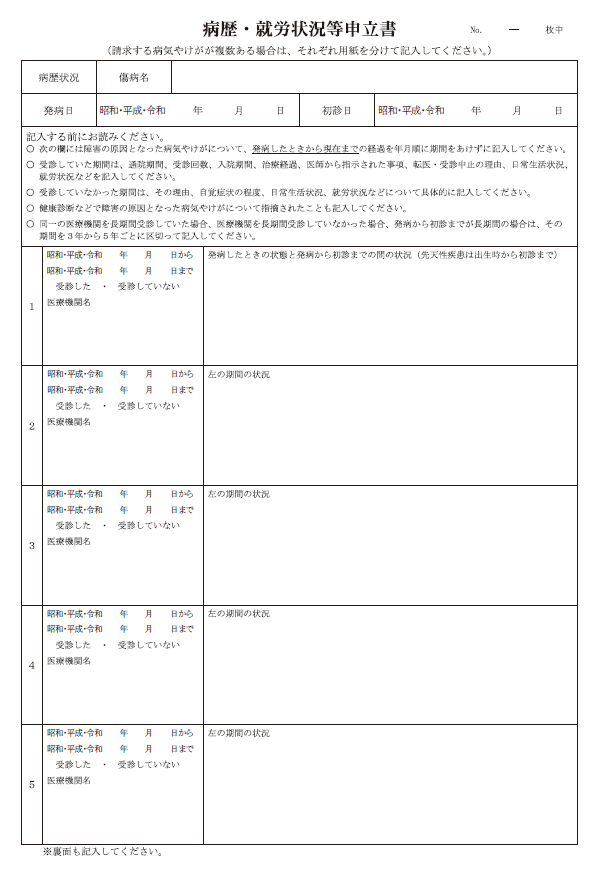

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- その他の必要な書類を添付する

- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした多発性硬化症の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

多発性硬化症での受給事例

事例1 病名:多発性硬化症(初診日の特定が難しい事例)

当初眼振があり眼科を受診していましたが、病名の特定はされませんでした。

約3年後、転居に伴って医療機関を変更した際に視野異常も見つかり、大学病院を受診するように勧められ、病名の特定に至りました。

こうした経緯のため初診日が分からず弊所にご相談にお見えになりました。

傷病名

多発性硬化症

障害の状態

多発性硬化症による歩行障害あり。

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

2級

労働能力及び日常生活能力

ADLの著しい低下あり。

予後

再発を繰り返すと増悪が予想される。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級(年額約79万円)

本事例のポイント

初診日の特定が難しい状態でした。

多発性硬化症の障害年金請求について

本事案については、現在、車いすを使用した生活となっていましたが、当初は眼科に通っており、多発性硬化症とは診断されていませんでした。

また、何度も再発を繰り返し、すでに最初の眼科受診からは15年が経っていました。

多発性硬化症については、病名が特定されるまでに相当な期間が経過していることで初診日の特定が難しいケースや、軽快と悪化を繰り返すため障害年金をいつ請求するのかタイミングが判断しづらいといった難しさがあります。

「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。

- 保険料納付要件を満たしているか。

- 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

障害年金においては「診断名を確定した医療機関ではなく、多発性硬化症の症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日となる」とされています。

しかし、本事案では、最初に眼科を受診、当時のカルテには「眼振」としか記載されておらず、書類上、多発性硬化症につながる受診であると認められる可能性は低いと判断し、初診日として認められる医療機関を特定し、請求を行いました。

無事に弊所で考えていた初診日が認められ、障害基礎年金2級を得ることができ、非常に安堵しておられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

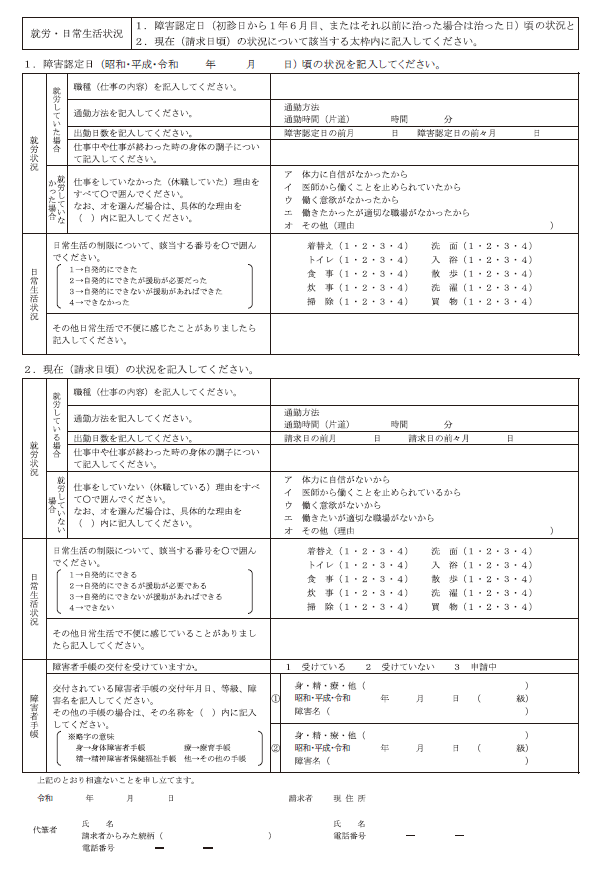

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

- 自分自身の状況を客観的に把握すること

- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00

このQ&Aの回答者

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

多発性硬化症に関するその他のQ&A

- 多発性硬化症と診断されました。経済的な給付を受けられる制度は何かありますか?

- 多発性硬化症と診断されました。もう治らない病気だと知り、絶望しております。進行の程度によってやがて働けなくなると思います。家族もいますので、お金のことだけはきちんとやっておきたいと考えています。この病気で経済的な給付を受けられる制度は何かありますか?

- 多発性硬化症で障害年金をもらえますか?

- 多発性硬化症です。発病してからもう5年ほど経っており、状態は悪化と再発を繰り返しています。障害年金は多発性硬化症でももらえますか?

- 就職して厚生年金に加入するようになったら、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。

- 私は現在、多発性硬化症で障害厚生年金2級をいただいています。少しでも働きたいと思い就活中ですが、もしうまく採用してもらって厚生年金に加入するようになったら、障害厚生年金は止まってしまうのでしょうか。

- 多発性硬化症でどの程度進行すれば障害厚生年金が受給できるでしょうか。

- 私は5年前に多発性硬化症と診断されました。今は経過観察中で、症状としては多少ふらつく程度なので、今のところ仕事や日常生活に大きな支障はありません。しかし、この病気は進行性なので、今後はできないことが増えてくると思います。仕事は事務職なので、しばらくは続けられると思いますが、定年までいけるかわかりません。障害厚生年金の申請を検討しているのですが、どの程度進行すれば受給できるでしょうか。今は受給できなくても、やっておくことやできることはあるでしょうか。

- 夫が多発性硬化症という難病に。障害年金がもらえるのでしょうか?

- 私の夫(56歳)は3か月前に、多発性硬化症という難病になりました。今後かなりの確率で症状が悪化し、車椅子生活、失明の可能性があるとのことです。この病気は難病指定されていますが、いまだ特定疾患の申請がおりません。医療費もかかり、会社も退職したため経済的に大変不安な思いです。そこで、障害年金を申請しようと思うのですが、夫は障害年金がもらえるのでしょうか?その他になにか補助金などはないでしょうか?障害者手帳は取った方がいいでしょうか?あと、老齢年金がもらえるようになると、障害年金はどうなりますか?