注意欠如・多動症(ADHD)です。障害年金をもらうことはできますか?

- 詳しいプロフィール

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

-

注意欠如・多動症(ADHD)です。

ADHDと診断されて、長年苦労してきました。

知り合いから「障害年金をもらえるんじゃないの?」と言われて医師に相談したら「難しいかもしれないけど診断書は書きますよ」と言われました。

この後、どう動いたらいいのかわかりません。

障害年金をもらうことはできますか?

注意欠如・多動症(ADHD)の有病率は報告によって差があるようですが、学齢期の小児の3〜7%程度と考えられています。弊所でも大変ご相談が多い傷病です。

注意欠如・多動症(ADHD)は、障害年金の対象です。

注意欠如・多動症(ADHD)は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、注意欠如・多動症(ADHD)での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

注意欠如・多動症(ADHD)での障害年金請求について

注意欠如・多動症(ADHD)は、「不注意」と「多動・衝動性」を主な特徴とする発達障害の概念のひとつです。大切な仕事の予定をよく忘れたり、大切な書類を置き忘れたりしてしまいます。

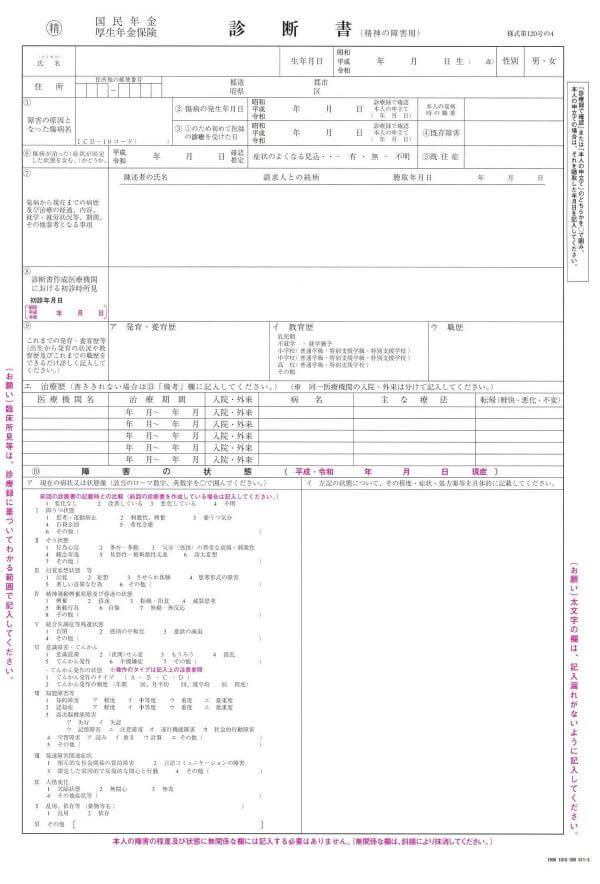

障害年金の診断書では、不注意、多動・多弁、衝動的に行動するといった注意欠如・多動症(ADHD)の症状について、以下の項目で表します。

-

相互的な社会関係の質的障害

-

言語コミュニケーションの障害

-

限定した常同的で反復的な関心と行動

-

学習の困難

-

遂行機能障害

-

注意障害

-

その他

上記のような注意欠如・多動症(ADHD)の様々な症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

注意欠如・多動症(ADHD)によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

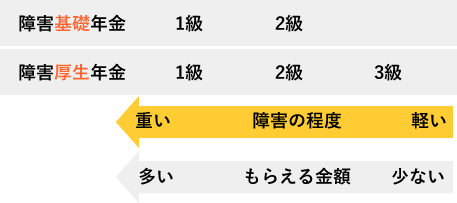

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金

1級と2級▼障害厚生年金

1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態 3級

※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう

このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

注意欠如・多動症(ADHD)で審査されること

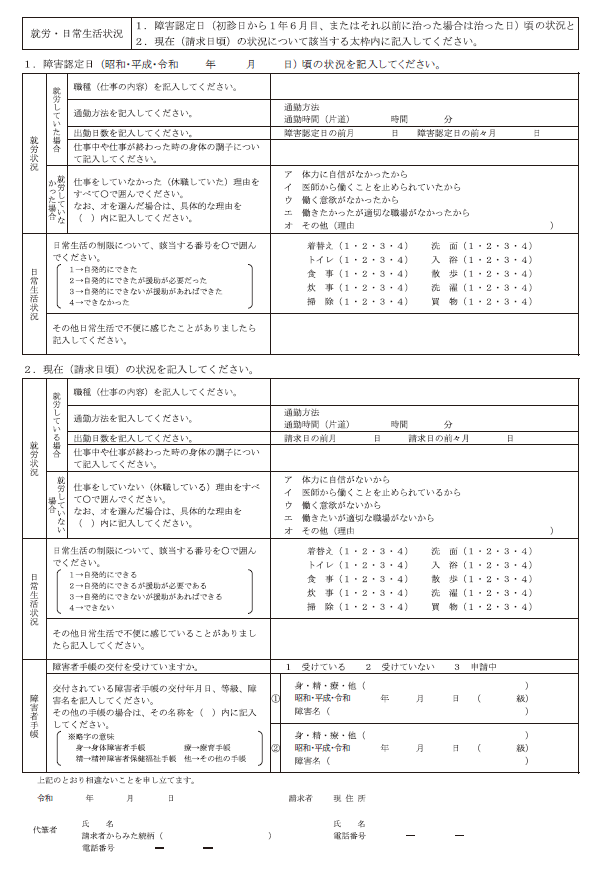

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「具体的な日常生活状況等の生活上の困難」を中心に審査されます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活の状況」は以下の7項目について評価されます。

(1)適切な食事

配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。(2)身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができる。また、自室の清掃や片付けができるなど(3)金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。(4)通院と服薬

規則的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるなど。(5)他人との意思伝達及び対人関係

他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。(6)身辺の安全保持及び危機対応

事故などの危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となったときに他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応できるなど。(7)社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。また、上記7項目を含めて「日常生活能力の程度」を以下のいずれかで評価されます。

1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。

(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)3.精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)4.精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)5.精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)年金機構は、日常生活能力等の判定に関して「身体機能及び精神機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めること」と定めています。

少しわかりづらいので言い換えます。

「日常生活の状況」の評価項目は社会的な適応性と密接な関係があり、適切な食事や身辺の清潔を保つことができなければ、社会生活を送ることが困難になります。

つまり、社会的な適応性の程度を評価し、適切な等級を決定しましょうということです。

障害等級の目安について

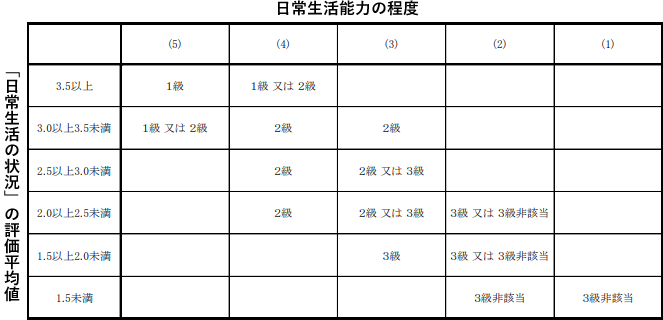

さきほど挙げた「日常生活」の評価項目の7項目について軽い方から1~4にポイント化し、平均を算出し、「日常生活能力の程度」の5段階と合わせて、以下の表に照らし、おおまかな等級の目安が示されます。

※障害基礎年金の請求の場合、表内の「3級」は「2級非該当=不支給」と読み換えます。

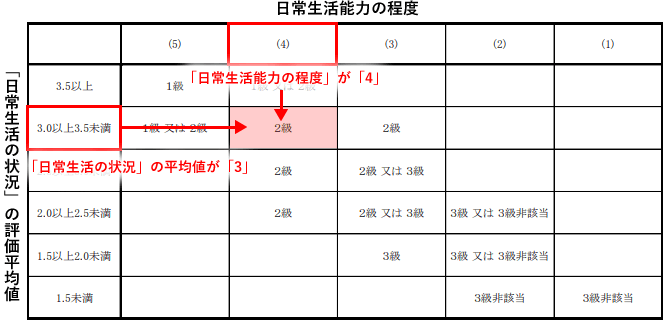

少し分かりづらいので具体例を出してみます。

▼「日常生活の状況」(適切な食事や身辺の清潔保持等の7項目)

7項目の平均点が「3」

▼「日常生活能力の程度」

「4」に相当(精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である)この場合、以下の表のように「2級」に該当する可能性があるということになります。

受給できる可能性があるか否か、お気軽にご相談ください。

ガイドラインはあくまで「目安」

ガイドラインで障害等級の目安は示されていますが、あくまで「目安」であり、この目安のみで等級が決まるものではありません。

以下の要素も加味して総合的に評価されます。

-

現在の病状または状態像

-

療養状況

-

生活環境

-

就労状況

-

その他

考慮する項目

考慮する要素

具体的な内容例

現在の病状または状態像

・知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮されます。

・不適応行動を伴う場合に、診断書の?「ア現在の病状又は状態像」の?知能障害等または?発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮されます。

・臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮されます。

−

療養状況

・通院の状況…頻度、治療内容、服薬状況など

・著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮されます。

−

生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。

・入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮さます。

・独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。

・在宅での援助の状況を考慮されます。

・施設入所の有無、入所時の状況を考慮されます。

・独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。

・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討されます。

・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討されます。

就労状況

・労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮されます。

・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮されます。

・就労の影響により就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮されます。

・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

・仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮されます。

・執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮されます。

・仕事場での意思疎通の状況を考慮されます。

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。就労移行支援についても同様。

・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討されます。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討されます。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討されます。

・一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討されます。

その他

・「日常生活能力の程度」と「日常生活のる良くの判定」に齟齬があれば、それを考慮されます。

・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合で買っても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しい偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮されます。

・発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮されます。

・知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮されます。

・知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮されます。

・青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮されます。

・療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討されます。

総合的に評価された結果、目安よりも低い等級となるケースも、高い等級となるケースもあります。

障害年金の審査では様々な要素を加味して判断されます。

障害年金の審査は、すべて書類で行われ、面接等はありません。

書類で伝わらないことは「ないもの」として扱われますので、しっかりと書類で伝える必要があります。

もし、ご不安な方は以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

- 初診日はいつだったかを確認する

- 保険料納付要件を満たしているかを確認する

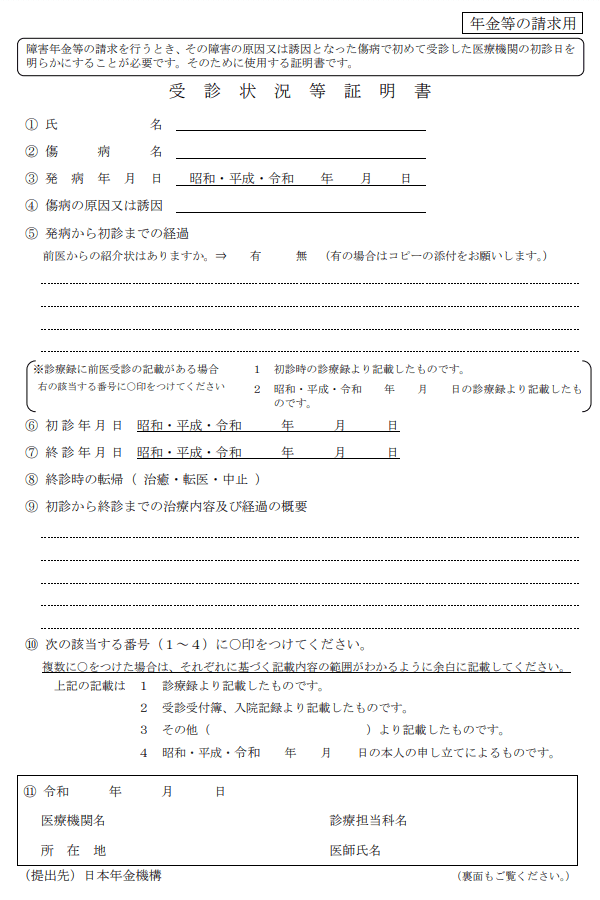

- 初診日を証明する

- 医師に診断書を書いていただく

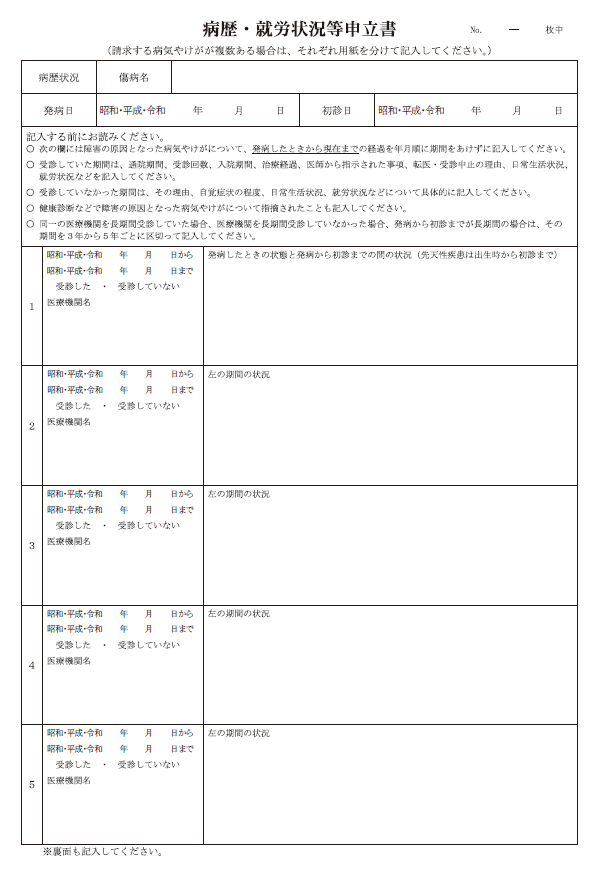

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- その他の必要な書類を添付する

- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

弊事務所のサポートによって受給できた事例

以下では弊事務所でサポートした注意欠如・多動症(ADHD)の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

事例1 病名:注意欠陥多動性障害(初診日の証明が難しい事例)

この方は、小学生の頃に医療機関受診し療育手帳B2を取得しましたが、特に治療の必要性を感じなかったため、通院を継続しませんでした。

20歳を過ぎてから通院を再開したため、小学生の頃の受診時のカルテがすでに破棄されていました。療育手帳は医療機関を受診せずに取得していたため、初診日の特定ができず、弊所に相談にお見えになりました。

傷病名

注意欠陥多動性障害

障害の状態

落ち着いて考えを伝えることが難しく、感情的になる。コミュニケーション能力が乏しい。

就労状況

障害者雇用にて勤続4年。月収約15万円。

精神障害者保健福祉手帳の等級

療育手帳B2

労働能力及び日常生活能力

日常生活も援助を要することが多く、単身で一般的な生活は困難。通常労働は困難。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

知的障害を伴わない発達障害のため、20歳前に初診日があることを証明する必要があった。

「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。

- 保険料納付要件を満たしているか。

- 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

出生時からの成育歴について丁寧に聞き取りました。

小学生の時に受診した記録は一切残っていませんでした。しかし、療育手帳の交付を受けていることや特別支援学級へ通っていたことといった客観的な事情から20歳前の初診日が認められる可能性が考えられました。

結果、20歳前の初診日が認められ、障害基礎年金2級を受給することができました。

※全ての場合に本事案のケースが当てはまるものではありません。事案ごとに判断が必要です。

事例2 病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)(一人暮らしで働きながら障害年金を受給できた事例)

現在は障害者雇用にて約1年ほど就労を継続しており、それ以前も就労をしていました。数年続いたところもあれば数カ月でやめたところもありましたが、生活のために働く必要があり、切れ目なく働いていました。また、両親との折り合いが悪く一人暮らしをしていました。

非常にしんどい状態のため障害年金を必要とする一方で、「ずっと就労しているし、一人暮らしをしているので障害年金はもらえないのではないか」と強い不安を持って弊事務所にご相談に見えました。

傷病名

注意欠陥多動性障害(ADHD)

障害の状態

物事の整理が苦手で、注意も分散しやすい。コミュニケーション能力が乏しく、団体行動や共同作業は困難。

就労状況

障害者雇用にて週5日勤務。給与額が月に約15万円、賞与が約18万円支給されていました。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

通常の労働能力は乏しく、保護的環境下における労働に限定される。日常生活能力も低いため支援が必要。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約120万円

本事例のポイント

これまで継続して働いており、現在も就労している状況下での障害年金請求でした。

働いているからといって不支給になるとは限りません。

働いているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数 働いていない 働いている 働いている人の割合 2,096,000人 1,346,000人 714,000人 34.06% そして、精神の障害については、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による

受給者数働いていない 働いている 働いている人の割合 725,000人 508,000人 205,000人 28.28% また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

働いている場合に考慮されること

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、

-

療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等

-

仕事の種類、内容

-

就労状況…出勤状況への影響はないか

-

仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか

-

他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

就労状況や給与額を見ると「継続して働けているし賞与も出ているから状態は軽い」と判断されるおそれがありました。また、一人暮らしをしていることから「日常生活能力はある」と判断されるおそれもありました。

障害年金は書面審査ですので、考慮してほしいことは余すことなく書面に記載して伝えることが大切です。

本事案では、障害者雇用であること、仕事内容は単純作業に限定してもらっていること、休憩をひとりで取れる環境にしてもらうなどの配慮を受けていること、訪問看護やヘルパーを利用していることなどを詳細に書類に記載しました。

結果、初診日に厚生年金に加入していたので、無事に障害厚生年金2級を得ることができ、「一人暮らしで働いていたらもらえないのではないか」と強い不安を持っておられたので、非常に喜んでおられました。

事例3 病名:ADHD(注意欠陥多動性障害)(精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の事例)

幼少期から集中困難や忘れ物が多く、成人後も職を転々としていました。現在も安定した就労ができていませんが、精神障害者保健福祉手帳の等級は3級でした。

インターネットの記事から「手帳3級では障害年金はもらえないのではないか」と不安になり、弊所にご相談に見えました。

傷病名

ADHD(注意欠陥多動性障害)

障害の状態

常に何かしていないと気が済まず、落ち着きがなく衝動性が強い。段取りができずミスが多い、多弁。同時に二つ以上のことをするのは苦手。見通しや優先順位をつけることが難しい。

就労状況

無職。就労移行支援事業所へ通所中

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳3級

労働能力及び日常生活能力

労働能力、日常生活能力ともに著しい制限を受けている。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

精神障害者保健福祉手帳3級であるが、障害基礎年金の請求であるため2級に該当しなければ受給できない状況でした。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。

以下の表をご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、必ずしも一致していません。

また、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金2級の方が約27,000人もおられます。

精神障害者保健福祉手帳3級だからといって、「障害年金2級はもらえない」と諦める必要はありません。

精神保健福祉手帳

障害年金

1級

2級

3級

1級

99,000人

73,000人

25,000人

1,000人

2級

438,000人

16,000人

410,000人

11,000人

3級

64,000人

1,000人

27,000人

35,000人

なし

1,184,000人

493,000人

611,000人

79,000人

不明

311,000人

121,000人

180,000人

11,000人

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しく聞き取りをすると、仕事をしても不注意や集中力の欠如によりミスが多く、どの職場も長く続けることができず、数カ月単位で転々としていました。メモを取る等の対策を行うもののミスがなくなることはありませんでした。現在も自立の目途が立たず家族のサポートが不可欠な状態でした。

精神障害者保健福祉手帳の等級にとらわれるのではなく、障害年金の審査で考慮されることに焦点を当て、書類を作り込んでいきました。

結果、無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができて、大変喜んでおられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

- 自分自身の状況を客観的に把握すること

- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00

このQ&Aの回答者

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

ADHDに関するその他のQ&A

- 知的障害です。障害基礎年金の最初の申請で受給するためには、何に気をつけたらいいのでしょうか。

- 私は軽度の知的障害です。これから障害基礎年金を申請しようと思うのですが、難しいのでしょうか?ネットで見ると、最初の申請が受給できなかったら、2回目や3回目の申請ではもっと難しくなるとありました。最初の申請で受給するためには何に気をつけたらいいのでしょうか。

- ADHDと診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのですか?

- 私の知人はADHDと診断されているため、障害基礎年金2級を受給しています。片付けができなくて部屋がぐちゃぐちゃだとか、人見知りが激しくてあまり話ができないといった特徴があり、こうした点は私も当てはまっています。私もADHDと診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのですか?

- 注意欠如・多動症(ADHD)です。障害年金をもらうことはできますか?

- 注意欠如・多動症(ADHD)です。ADHDと診断されて、長年苦労してきました。知り合いから「障害年金をもらえるんじゃないの?」と言われて医師に相談したら「難しいかもしれないけど診断書は書きますよ」と言われました。この後、どう動いたらいいのかわかりません。障害年金をもらうことはできますか?

- ADHDで働いていますが、ミスが多いです。障害年金の申請をしたいのですが、在職中は通りませんか?

- 私は現在25歳女性会社員です。事務の仕事に就いていますが、集中力が続かずミスが多いため、2年前に人に勧められて精神科を受診したところ、ADHDと診断されました。現在も薬を服用しながらなんとか勤務していますが、心身ともに落ち込むことが多く、退職を検討しています。障害年金の申請を検討していますが、在職中は申請しても通りませんか?

- 創作活動でわずかな収入を得ていますが、障害年金は受け取れるでしょうか。

- 私はADHDと診断されています。普通の仕事やアルバイトをしようと思うと、言われたとおりのことができず、すぐクビになります。私は創作活動が好きなので、アクセサリーなどを作ってネットで販売してわずかな収入を得ています。こんな状況でも障害年金は受け取れるのでしょうか。