去年、特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

-

私は去年、会社の健康診断で血液の疾患が発覚し、特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。

それから2週間に1回のペースで採決を行い、経過観察ということで処方していただいています。

医療費がかさみ、有給もなくなってきていて、金銭的に厳しい状況です。

倦怠感もあるので、これ以上仕事を増やすこともできません。

私の場合、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

特発性血小板減少性紫斑病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

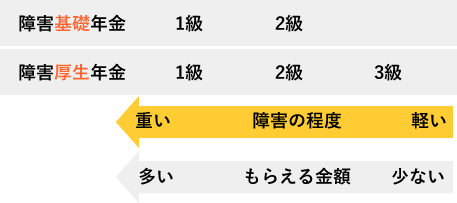

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金

1級と2級▼障害厚生年金

1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態 3級

※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 医療費がかさみ金銭的に厳しい状況とのことですので、受給することができれば大きな助けとなるでしょう。

特発性血小板減少性紫斑病で審査されること

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

【A表】

区分

臨床所見

1

- 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

- 補充療法をひんぱんに行っているもの

2

- 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

- 補充療法を時々行っているもの

3

- 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの

- 凝補充療法を必要に応じて行っているもの

※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

【B表】

区分

検査所見

1

- APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの

- 血小板数が2万/μl未満のもの

- 凝固因子活性が1%未満のもの

2

- APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの

- 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの

- 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

3

- APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの

- 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの

- 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

【一般状態区分表】

区分

一般状態

ア

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

ウ

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

エ

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にされます。

※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

いつから障害年金を請求できるか。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

- 初診日から起算して1年6月を経過した日

- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合

去年の会社の健康診断で血液の疾患が発覚したとのことですが、健康診断の日は初診日ではなく、その後に医療機関を初めて受診した日が初診日になります。

初診日から1年6か月経過すれば請求が可能でしょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

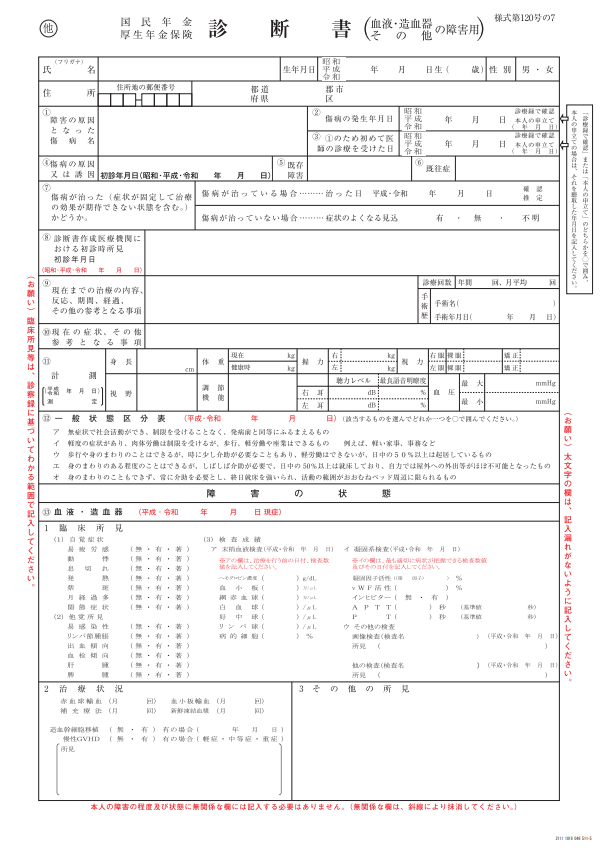

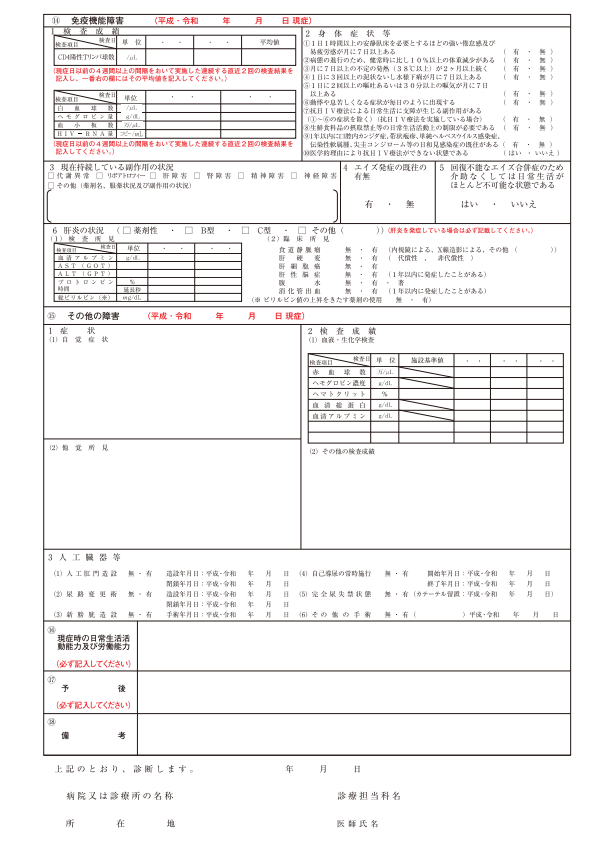

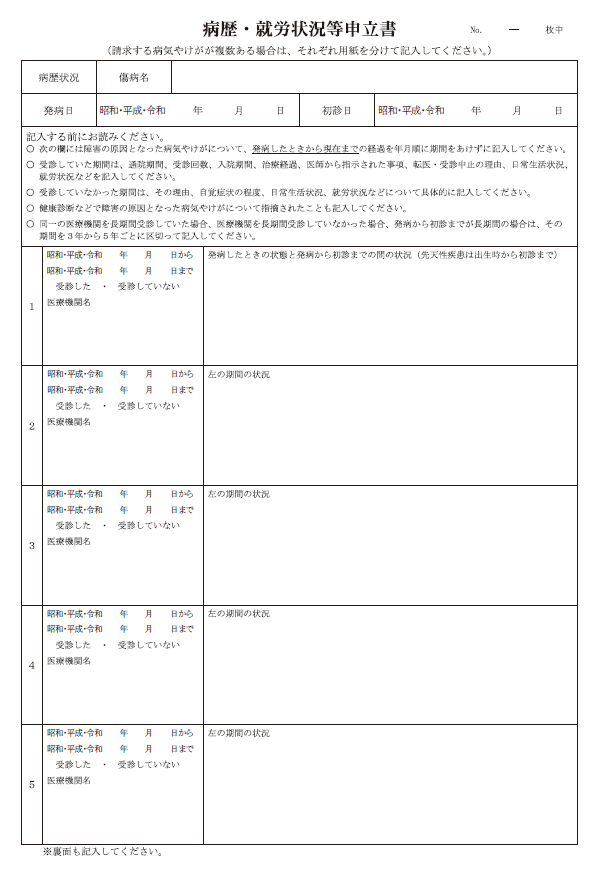

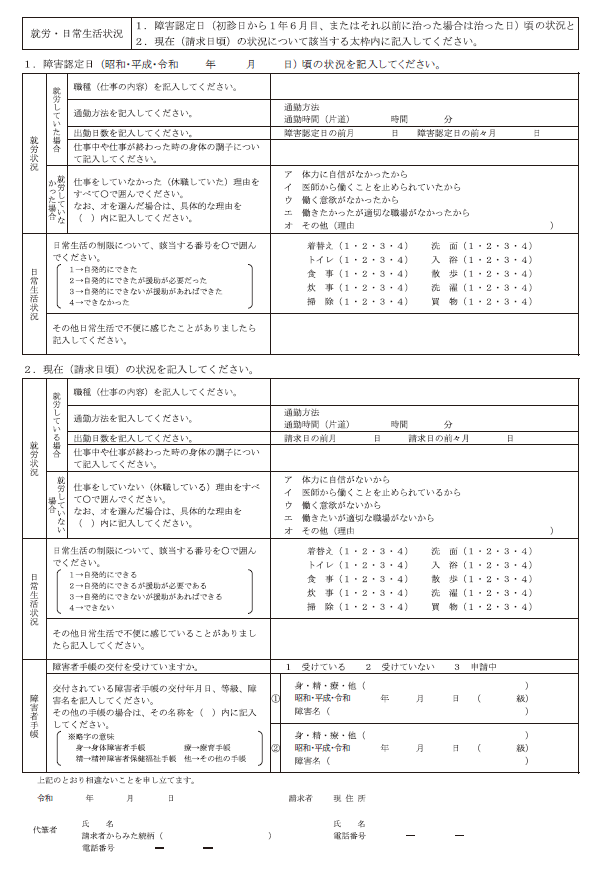

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

- 自分自身の状況を客観的に把握すること

- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00

このQ&Aの回答者

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

特発性血小板減少紫斑病に関するその他のQ&A

- 指定難病の特発性血小板減少性紫斑病で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。

- 私は25歳の時に指定難病の特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。会社の健康診断で引っかかり、再検査で判明しました。すぐにステロイド治療を行っていましたが、長期の使用はリスクがあるため今は止めています。今のところ血液検査の数値も安定し輸血もありませんが、体のだるい日があり、仕事を休むことが多く、有給休暇も使い切ってしまったので欠勤控除で手取りが少なくなっています。この状態は労働に著しい制限があるものに当てはまると思うのですが、私は障害厚生年金3級がもらえるでしょうか。

- 去年、特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

- 私は去年、会社の健康診断で血液の疾患が発覚し、特発性血小板減少性紫斑病と診断されました。それから2週間に1回のペースで採決を行い、経過観察ということで処方していただいています。医療費がかさみ、有給もなくなってきていて、金銭的に厳しい状況です。倦怠感もあるので、これ以上仕事を増やすこともできません。私の場合、障害年金をもらうことはできるのでしょうか?

- 特発性血小板減少性紫斑病で症状に波がありますが、障害年金はもらえるでしょうか?

- 特発性血小板減少性紫斑病を患って8年ほどになります。症状に波があって、いい時はひと月に1回の受診でいいのですが、悪い時は2週間毎の受診になるので会社を休まなければなりません。同僚にも迷惑をかけることがあり、パートに変わろうかと考えています。ただそうすると給料が減ってしまうので、障害年金の申請を考えています。私の場合、障害年金はもらえるでしょうか?