失語症で障害年金を受け取ることはできますか?

- 詳しいプロフィール

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

-

失語症です。

脳出血から失語症になりました。

体の障害よりも失語症の方がひどいのですが、病院で知り合った人に「失語症で障害年金をもらってる人なんて聞いたことない」と言われました。

失語症で障害年金を受け取ることはできますか?

失語症の方は全国に約50万人いるとされおり、弊所でもご相談をいただく傷病です。

失語症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、失語症での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

失語症での障害年金請求について

失語症は、「話す、聞いて理解する、読んで理解する、書く、計算する」などコミュニケーション能力全般に障害を負う障害で、主たる原因は脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)や脳腫瘍、事故などによる頭部外傷、脳炎などです。

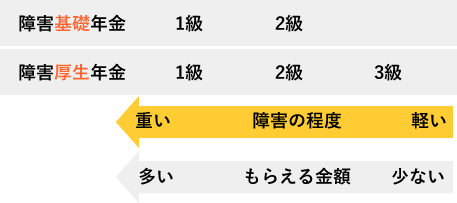

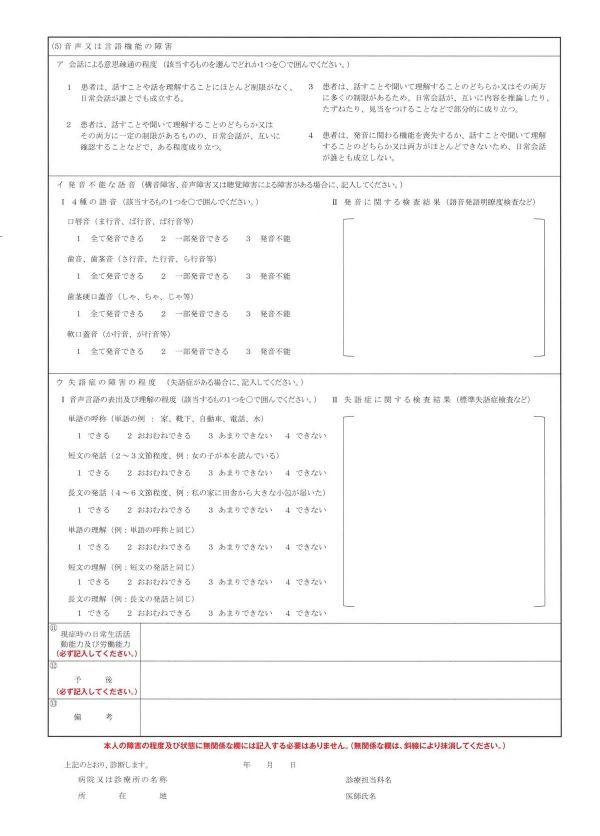

障害年金の診断書では、話す、聞いて理解する、書く、読む、計算することがスムーズにできなくなる失語症の症状について、以下の項目で表します。

- 会話による意思疎通の程度

- 音声言語の表出及び理解の程度

- 失語症に関する検査結果(標準失語症検査など)

上記のような失語症の症状によって日常生活が阻害される方はたくさんいらっしゃいます。

特に失語症の方の場合、その障害特性のために就労を通じた稼得能力において著しい困難に直面する方が多くいらっしゃいます。

失語症によって生活や仕事などに支障が出てしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

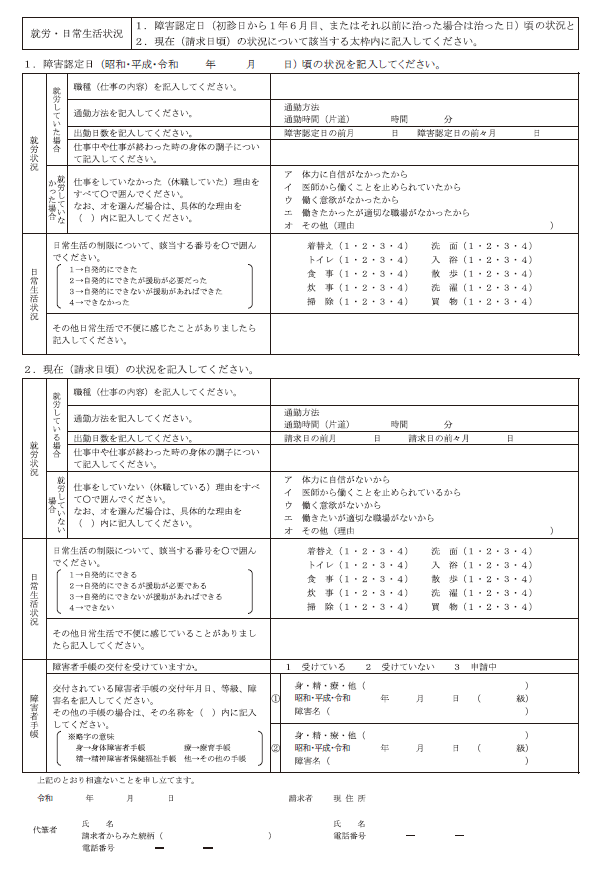

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金

1級と2級▼障害厚生年金

1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。

障害の程度

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常生活が誰とも成立しないもの

3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

障害手当金

言語の機能に障害を残すもの。

具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

※失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 2級 年816,000円 年816,000円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額612,000円) 障害手当金 ― 報酬比例の年金額×2(最低保障額1,224,000円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう

このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

- 初診日はいつだったかを確認する

- 保険料納付要件を満たしているかを確認する

- 初診日を証明する

- 医師に診断書を書いていただく

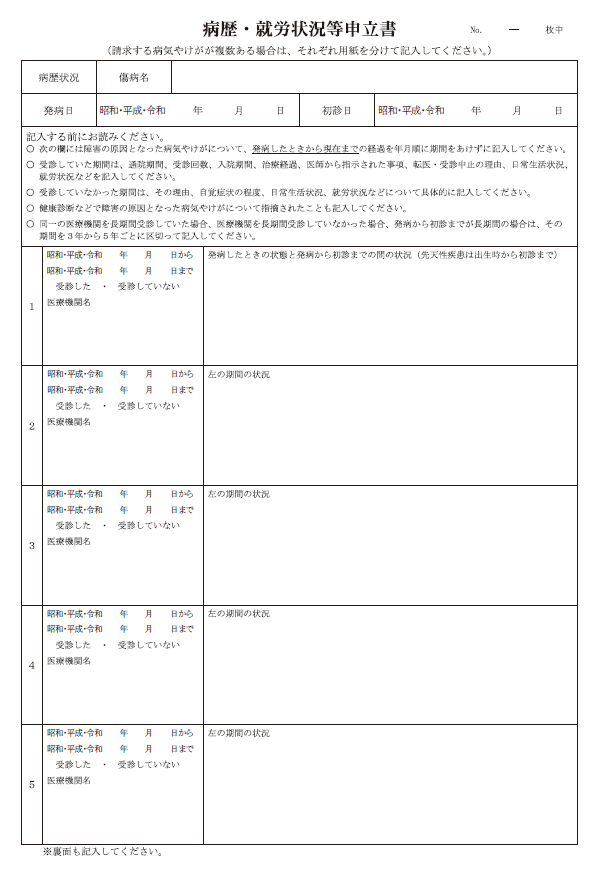

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- その他の必要な書類を添付する

- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした失語症の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

失語症での受給事例

事例1 病名:失語症(脳梗塞から発症、併合により1級に該当した事例)

この方は出張中にホテルで脳梗塞を発症し倒れました。発見が遅れたことで懸命にリハビリに励みましたが、肢体の障害と失語症が残りました。とても仕事ができる状態ではなく経済的な不安を抱えており、障害年金の請求を検討しました。しかし、失語症により自分の考えをうまく伝えることもできず困り果て、弊所に相談に見えました。

傷病名

失語症

障害の状態

重度の失語症が残存し、家族とのコミュニケーションも不可能。

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級(右上肢機能全廃2級、右下肢機能の著しい障害4級、言語機能喪失3級)

労働能力及び日常生活能力

労働能力及び日常生活能力が著しく低下している。

予後

不明

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金1級

障害年金の受給額

年額約280万円

本事例のポイント

肢体の障害と失語症の併合で障害年金1級の可能性が考えられました。

肢体の障害と失語症の両方を請求することにしました。

複数の障害がある場合、複数の障害について請求をすることで、併せて上位の等級に該当する場合があります。

例えば、肢体の障害が2級、失語症が2級に該当すれば、併せて1級に該当します。

これを併合認定といいます。

どのような場合に併合により上位等級に該当するのか、ふたつ併せても上位等級に該当しないのかは事案により判断する必要があります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、肢体の障害は、右半身の麻痺のため2級に該当する可能性が考えられました。

失語症については、奥様が相手であっても日常生活がほとんど成立しない状態となっていました。

そのため、肢体の障害と失語症の両方を請求することで併せて1級に該当する可能性が考えられました。

結果、無事に障害厚生年金1級を得ることができました。

失語症の症状により障害年金の請求についてうまく相談することができず、イライラを募らせていたので、大変喜んでおられました。

事例2 病名:失語症(脳出血から発症した事例)

約15年前、通勤途中で脳出血を発症。救急搬送の後、作業療法、言語療法を粘り強く行いました。その成果もあり状態は改善していました。障害年金の請求を検討していましたが、状態が改善していることから「受給できないのではないか」と考え、弊所に相談に見えました。

傷病名

失語症(左被殻出血)

障害の状態

失語症(喚語困難、構音障害)

就労状況

就労継続支援A型作業所へ通所中。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳3級(右下肢機能の著しい障害4級、言語機能の著しい障害)

労働能力及び日常生活能力

著しい制限を受けている。

予後

改善は見込まれない。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約58万円

本事例のポイント

肢体の障害と失語症があり、いずれの障害で請求するか検討する必要があった。

失語症+肢体の障害で上位等級に該当するか検討の必要があります

複数の障害がある場合、各障害の程度によっては上位の等級に該当する場合があります。

しかし、以下のように各障害の等級によっては上位等級に該当しない場合もありますので、事案ごとにどの障害について請求するのかを検討する必要があります。

- 失語症2級+肢体の障害2級→併合で1級になる。

- 失語症3級+肢体の障害2級→併合で1級にならない。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、懸命なリハビリにより肢体の障害については大きく改善していました。しかし失語症については、夫婦間であっても日常会話において、互いに内容を推論したり、確認したりする必要がある状態でした。

複数の障害がある場合、たくさん出せば上位等級になるというものではありません。

それぞれの障害を別々に審査し、それぞれの障害について等級を決め、それらを併合して上位等級に該当するかが決められます。

- それぞれの障害が何級にあたるのか

- それらを併合したらどうなるのか

を正確に判断しないと、たくさん診断書取ったけど費用倒れということになります。

また、それぞれの障害を別々に審査されますので、それぞれの障害について、個別にきちんとアピールする必要があります。

「失語症と体の障害があるから大変」と書類に記載したとしても併せて審査をしてもらえません。

そのため、診断書代を無駄にしないためにも肢体の障害については請求をせず、失語症のみを請求する判断をしました。

結果、障害厚生年金3級の認定を得ることができ、大変喜んでおられました。

事例3 病名:失語症(脳腫瘍から発症した事例)

めまいや頭痛、倦怠感があり耳鼻科で治療を続けていましたが、状態は改善せず大学病院を紹介され、脳腫瘍と診断されました。

手術後高次脳機能障害、失語症が残りましたが、いずれも重度なものではありませんでした。

重度なものではないとはいえ、失語症により就労ができていませんでした。

障害年金の請求を検討しましたが、高次脳機能障害、失語症ともに重度ではないことから「受給できないのではないか」と不安になり、弊所にご相談に見えました。

傷病名

失語症

障害の状態

脳腫瘍により開頭腫瘍摘出を受けた。その後軽度構音障害、軽度の高次脳機能障害を発症。

就労状況

無職

障害者手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

労働能力は会話が必要なものは困難。

予後

改善の見込みなく固定

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約58万円

本事例のポイント

高次脳機能障害と失語症があり、いずれの障害で請求するか検討する必要があった。

失語症+高次脳機能障害で上位等級に該当するか検討の必要があります(見出し6)

複数の障害がある場合、各障害の程度によっては上位の等級に該当する場合があります。

しかし、以下のように各障害の等級によっては上位等級に該当しない場合もありますので、事案ごとにどの障害について請求するのかを検討する必要があります。

- 失語症2級+高次脳機能障害2級→併合で1級になる。

- 失語症3級+高次脳機能障害3級→併合で2級にならない。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

高次脳機能障害については医師とも十分に相談しましたが、状態は軽度であり、障害年金の等級に該当するかはきわどい状態でした。

一方失語症については、重度ではないとはいえ日常会話では聞き返したり確認したりする必要がある状態であり、その障害特性のために就労ができず、厳しい状況に陥っていました。

そこで、障害厚生年金3級の取得を目指し、失語症について請求することとしました。

結果、無事に障害厚生年金3級の認定を得ることができて、大変喜んでおられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「就労にどのような制限を受けているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

- 自分自身の状況を客観的に把握すること

- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00

このQ&Aの回答者

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

言語機能に関するその他のQ&A

- 失語症で障害年金を受け取ることはできますか?

- 失語症です。脳出血から失語症になりました。体の障害よりも失語症の方がひどいのですが、病院で知り合った人に「失語症で障害年金をもらってる人なんて聞いたことない」と言われました。失語症で障害年金を受け取ることはできますか?

- 脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

- 私は自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院しました。幸い大きな後遺症はありませんでしたが、足の軽度の麻痺と軽度の言語障害があります。高次脳機能障害もあるので、車の運転ができなくなり仕事ができなくなりました。しかしどれも軽度なので障害者手帳はありません。こんな状態ですが、障害年金はもらえないでしょうか。

- 脳出血ですが言語機能障害が軽いと障害年金はもらえないのですか?

- 夫が脳出血で障害年金の申請をしようと思っています。脳出血と役所で言ったら、肢体の障害の診断書と言語機能障害の診断書をもらいました。夫の言語機能障害はかなり軽いもので、それほど影響はないのですが、言語機能障害が軽いと障害年金はもらえないのですか?

- 妻がアスペルガー症候群ではないかと疑っているのですが、障害年金を請求することは可能なのでしょうか?

- はじめまして。私の妻のことですが、アスペルガー症候群ではないかと疑っています。感情の起伏が激しく、急に私や子供に怒り狂ったりします。しかし本人に自覚がなく、病気を指摘すると激高するので、病院へ連れて行くことができません。この状態でも障害年金を請求することは可能なのでしょうか?

- 脳出血で右半身麻痺、言語障害、高次脳機能障害です。障害年金は3障害とも申請すべきですか。

- 夫が半年前に脳出血で倒れたため、障害厚生年金の申請をしようと考えています。右半身麻痺と言語障害、高次脳機能障害が残りました。肢体の障害と言語機能の障害の診断書を先生に書いてもらいましたが、高次脳機能障害でも障害年金の認定の対象となることを最近知りました。高次脳機能障害の診断書も書いてもらった方がいいでしょうか。それとも肢体障害と言語障害だけでも通りますでしょうか。