人工弁の手術を受けて休職しています。障害年金は受給できますか。

- 詳しいプロフィール

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

-

人工弁(機械弁)の手術を受けて、休職しています。

病院の医事課で「人工弁は障害年金をもらえる」とご案内いただき、障害年金の申請をしようと調べています。

しかし、ネットで調べると「人工弁は3級だからもらえない場合もある」と書かれているものもあります。

今後職場復帰をする予定ですが、内勤に変更になるため給与は減額されます。

子どもがおりますので、収入を減らすわけにもいかず、障害年金をどうしても受給したいのですが、人工弁で障害年金は受給できますか。

心臓弁膜症の種類には、大動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁閉鎖不全症などがあります。高齢化社会と共に増加しており、さまざまな原因により起こる疾患ですが、若い人でも大動脈弁狭窄症や大動脈弁閉鎖不全症になることがあります。

人工弁置換術を受けられた場合は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、人工弁での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

人工弁での障害年金請求について

心不全症状が出るなど、重症の場合、カテーテルで弁を広げる手術、あるいは外科的に人工弁置換手術を行います。

定期的な検査はもちろん、抗凝固薬の使用や感染症の予防など、日常生活に注意しなければならないため、障害年金の認定の対象とされています。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

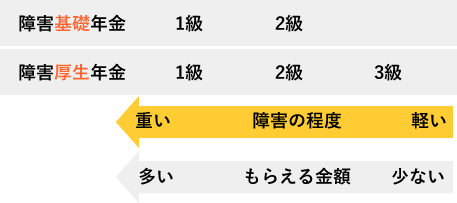

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金

1級と2級▼障害厚生年金

1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態 3級

※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 人工弁置換術を受けた場合

人工弁置換術を受けた場合、原則として3級と認定されます。

複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則として3級と認定されます。

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

人工弁をしていても障害年金が不支給になる場合

人工弁置換術を受けたの場合、上記の通り障害の状態は原則として3級に該当します。

そのため、障害基礎年金の請求(=2級以上でなければ受給できません)では認定を得ることが難しくなっています。

「人工弁を入れたのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられます。

人工弁置換術を受けたのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が厚生年金加入期間ではない」というものです。

ご不安な方は以下からお問い合わせください。

「初診日の証明」が何より重要!

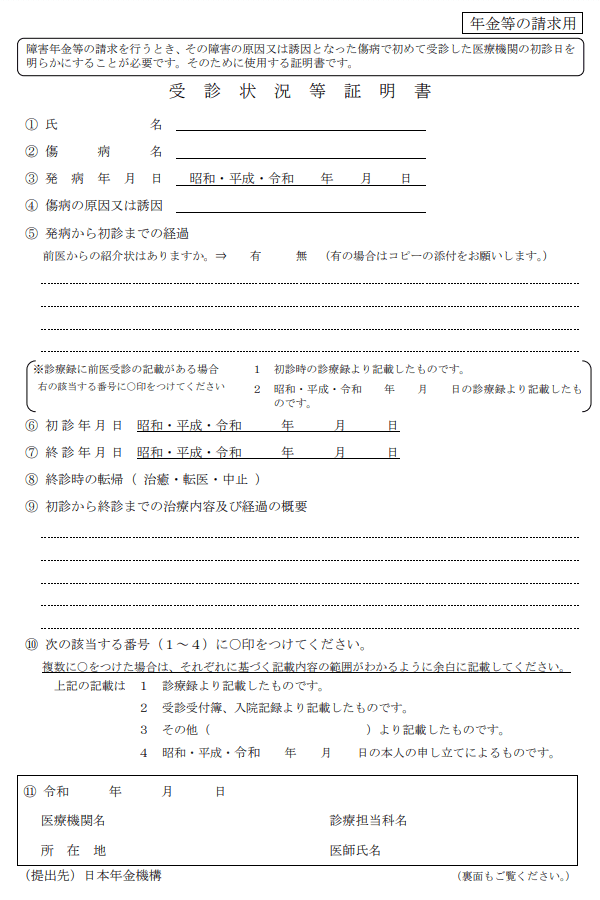

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。

- 保険料納付要件を満たしているか。

- 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

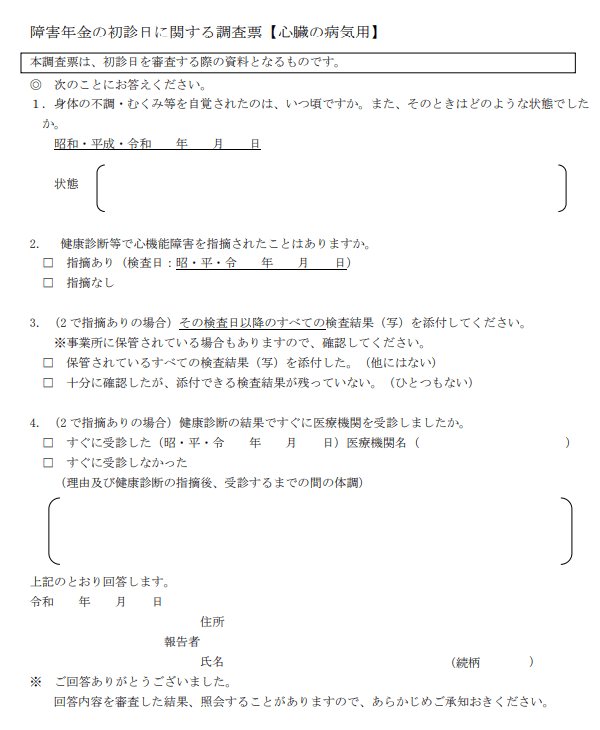

また、人工弁置換術を受けた場合は受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。

初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

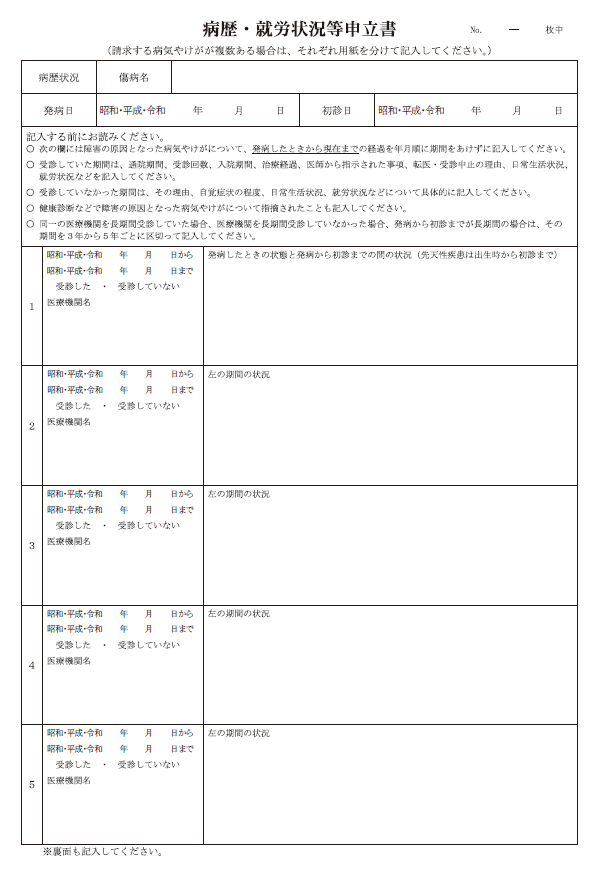

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

- 初診日はいつだったかを確認する

- 保険料納付要件を満たしているかを確認する

- 初診日を証明する

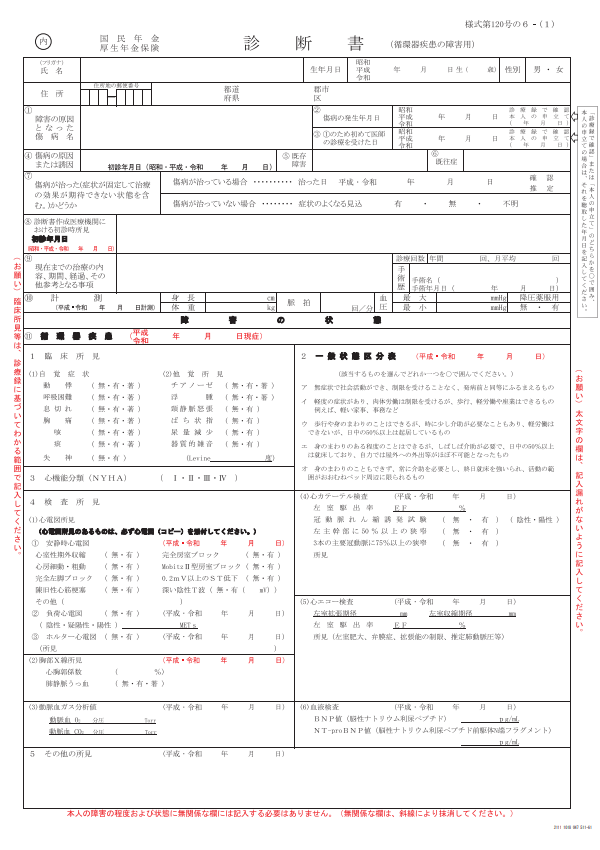

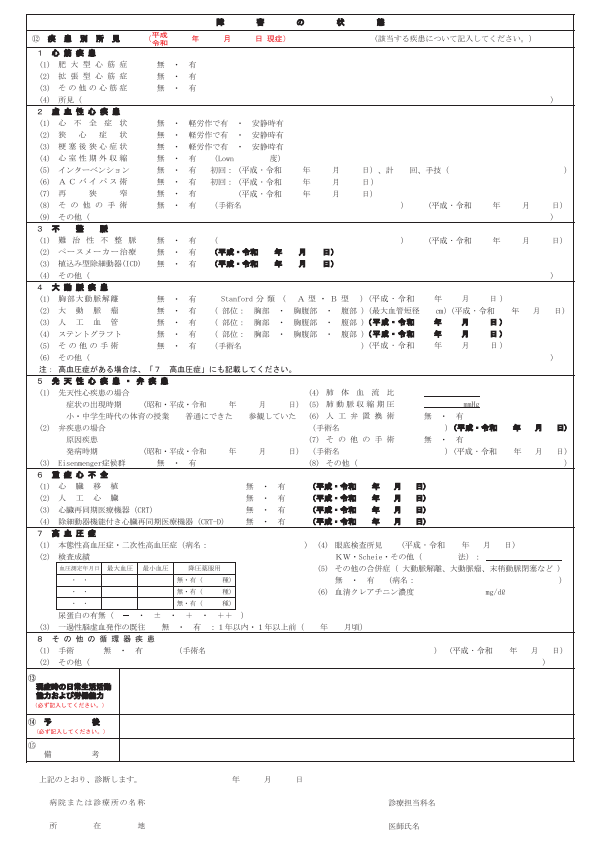

- 医師に診断書を書いていただく

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- その他の必要な書類を添付する

- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした人工弁置換術を受けた方の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

人工弁での受給事例

事例1 病名:大動脈弁閉鎖不全症(遡及請求で認定を得られた事例)

人工弁置換術を受けていましたが「働いているから障害年金は無理だ」と考え、術後8年経過していましたが障害年金を請求をしていませんでした。

しかし、最近になって「働いていても障害年金がもらえるのではないか?」という意見を聞き、ご相談にお見えになりました。

傷病名

大動脈弁閉鎖不全症

障害の状態

平成26年7年、会社の健康診断で心音以上を指摘され、近医を受診。大動脈弁閉鎖不全症と診断された。

平成27年6月人工弁置換術施行

就労状況

正社員で給与は月約30万円ほどであった。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

事務的な労働は可能。

予後

良好ではない。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金3級

障害年金の受給額

年額約58万円

本事例のポイント

障害認定日(人工弁置換術を受けた日)から8年ほど経過していた。

人工弁置換術を受けた場合の遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

しかしながら、カルテの保存期間は5年間とされているため、障害認定日時点のカルテが残っておらず、診断書が取得できないケースがあります。

こうした場合、事後重症請求(これから未来に向かって障害年金をもらう請求)を行うこととなります。

ここで、人工弁置換術を受けた場合の障害認定日を確認しましょう。

人工弁置換術を受けた場合の障害認定日について

障害認定日とは、「障害の程度の認定を行うべき日」をいい、人工弁を装着した場合の障害認定日は、以下の「いずれか早い日」となります。

- 初診日から起算して1年6月を経過した日

- 人工弁置換術を受けた日

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

本事案では、人工弁置換術を受けた日から現在まで同じ病院に通っていたため、さかのぼって認定を得られる可能性が考えられました。

結果として、希望通り障害認定日時点で認定を得ることができました。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となりました。

時効消滅については残念に感じておられるようでしたが、遡及で障害年金を受給でき大変喜んでおられました。

次は人工弁置換術を受けているのに障害年金を受給できなかった事例を紹介いたします。

事例2 病名:僧帽弁閉鎖不全症(不支給であった事例)

この方は幼少期から僧帽弁閉鎖不全症にて継続して通院しておられました。

人工弁置換術を受けた時点では厚生年金にされていましたが、幼少期から通院をしていたため、障害基礎年金の請求となり、2級の認定を得ることができず不支給となったため、「何とかしてほしい!」と弊所にご相談にお見えになりました。

傷病名

僧帽弁閉鎖不全症、房室中隔欠損症

障害の状態

3歳児健診で心雑音を指摘され、以後、定期的に通院。

24歳時に大動脈弁置換術施行

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

軽労作は可能。

予後

長期の観察を要する。

認定が得られた障害年金の等級

不支給

障害年金の受給額

−

本事例のポイント

人工弁置換術を受けた場合、原則として障害年金3級に相当するが、障害基礎年金の請求(=2級に該当しなければ受給できない)であった。

人工弁置換術を受けているが、障害基礎年金の請求となるケース

人工弁置換術を受けている場合、原則として障害年金3級に相当します。

障害年金3級は、障害厚生年金の請求(=初診日が厚生年金期間中)でなければ受給できず、障害基礎年金の請求(=2級以上でなければ受給できない)の場合は、認定を得ることが難しくなっています。

しかし、以下のような場合、障害基礎年金の請求となります。

- 初診日の時点で専業主婦(第3号被保険者)だったケース

- 初診日の時点で20歳前の年金未加入期間中だったケース

- 先天性の心疾患などで、幼少の頃に治療を受けているケース

など

本事例の方は、初診日の時点で20歳前の年金未加入期間中であったため障害基礎年金の請求となりました。

ご不安な方は以下からお問い合わせください。

人工弁で障害年金2級がもらえる場合

人工弁置換術を受けている場合、原則として3級であり、2級を得ることは難しくなっています。

しかし、人工弁を装着術後、6カ月以上経過しているが、なお以下の臨床所見のうち5つ以上病状をあらわし、

【臨床所見】

- 自覚症状…動悸、呼吸困難、息切れ、胸痛、咳、痰、失神

- 他覚所見…チアノーゼ、浮腫、頸静脈怒張、ばち状指、尿量減少、器質的雑音

かつ、以下の異常検査所見から1つ以上に該当し、

【異常所見】

- 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

- 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

- 胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

- 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

- 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

- 左室駆出率(EF)40%以下のもの

- BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

- 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

- 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

かつ、以下のいずれか

- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

に該当する場合は2級に認定される可能性が考えられます。

診断書の内容を検討しましたが、2級の認定を得られないと判断しました。

本事案では、ご自身で請求し不支給となった段階でご相談にお見えになりました。

そのため、提出された診断書の内容を検討し詳しくお話をうかがいました。

詳しく聞き取りをすると、人工弁置換術施行後も、動悸、息切れ、胸痛があるとのことでしたが、上記の異常所見に該当するものはなく、弊所でお手伝いさせていただいても結果は変わらないと判断しました。

大変残念がっておられましたが、今後も経過を観察し、悪化するようであれば再度障害年金を請求することとしました。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

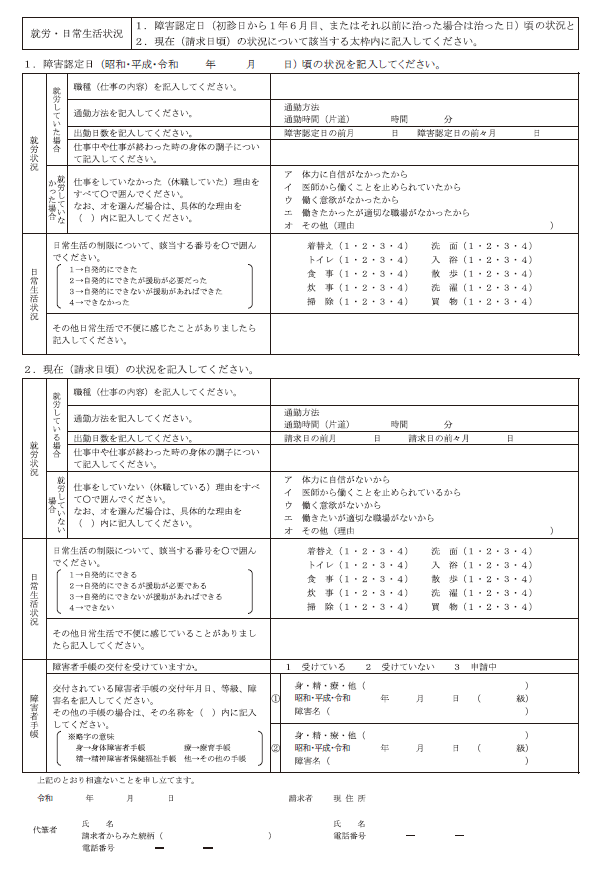

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

- 自分自身の状況を客観的に把握すること

- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00

このQ&Aの回答者

- 2004年:厚生労働省入省

- 2008年:社労士資格を取得

- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職

- 2015年:独立し、中井事務所を設立

弁置換に関するその他のQ&A

- 先天性心臓弁膜症でも障害年金は受給できますか?

- 先天性心臓弁膜症です。人工弁を入れることを勧められています。就職してからはずっと厚生年金に入っています。先天性だと言われましたが、これまで病院にいったことはありません。人間ドックを受けた際に異常が見つかり、精密検査を受けて先天性心臓弁膜症と診断されました。先天性心臓弁膜症でも障害年金は受給できますか?

- 人工弁の手術を受けて休職しています。障害年金は受給できますか。

- 人工弁(機械弁)の手術を受けて、休職しています。病院の医事課で「人工弁は障害年金をもらえる」とご案内いただき、障害年金の申請をしようと調べています。しかし、ネットで調べると「人工弁は3級だからもらえない場合もある」と書かれているものもあります。今後職場復帰をする予定ですが、内勤に変更になるため給与は減額されます。子どもがおりますので、収入を減らすわけにもいかず、障害年金をどうしても受給したいのですが、人工弁で障害年金は受給できますか。

- 人工弁の手術をしました。国民年金だと障害年金はもらえないと聞きました。

- 3ヶ月前に人工弁の手術をしました。障害者手帳は1級をもらえると聞きましたが、障害年金はもらえないと聞きました。障害者手帳1級でももらえないのでしょうか?私は国民年金にしか加入していません。それだと無理なのですか?

- 人工弁を入れました。障害年金をすぐに手続きしたらいつ頃お金が入りますか?

- 今年の1月、人工弁を入れました。これから障害年金の手続きをしようと思っています。先生も障害年金の診断書は書いてくれるそうです。すぐに手続きしたらいつ頃お金が入りますか?

- 障害年金には所得税がかかりますか?

- 心疾患で人工弁の置換術を受けました。これで障害年金がもらえると聞きましたので、申請しようと思っています。人工弁を入れていれば確実ですか?また、障害年金には所得税がかかりますか?